2017年12月11日,《中国科学报》“老科学家学术成长资料采集工程”系列报道栏目刊登了《闻玉梅:中国治疗性乙肝疫苗开拓者》🚥,闻玉梅院士还提供了她写于1951年6月玛利亚中学毕业时的一篇文章《杏鑫这一群》👋。

闻玉梅:中国治疗性乙肝疫苗开拓者

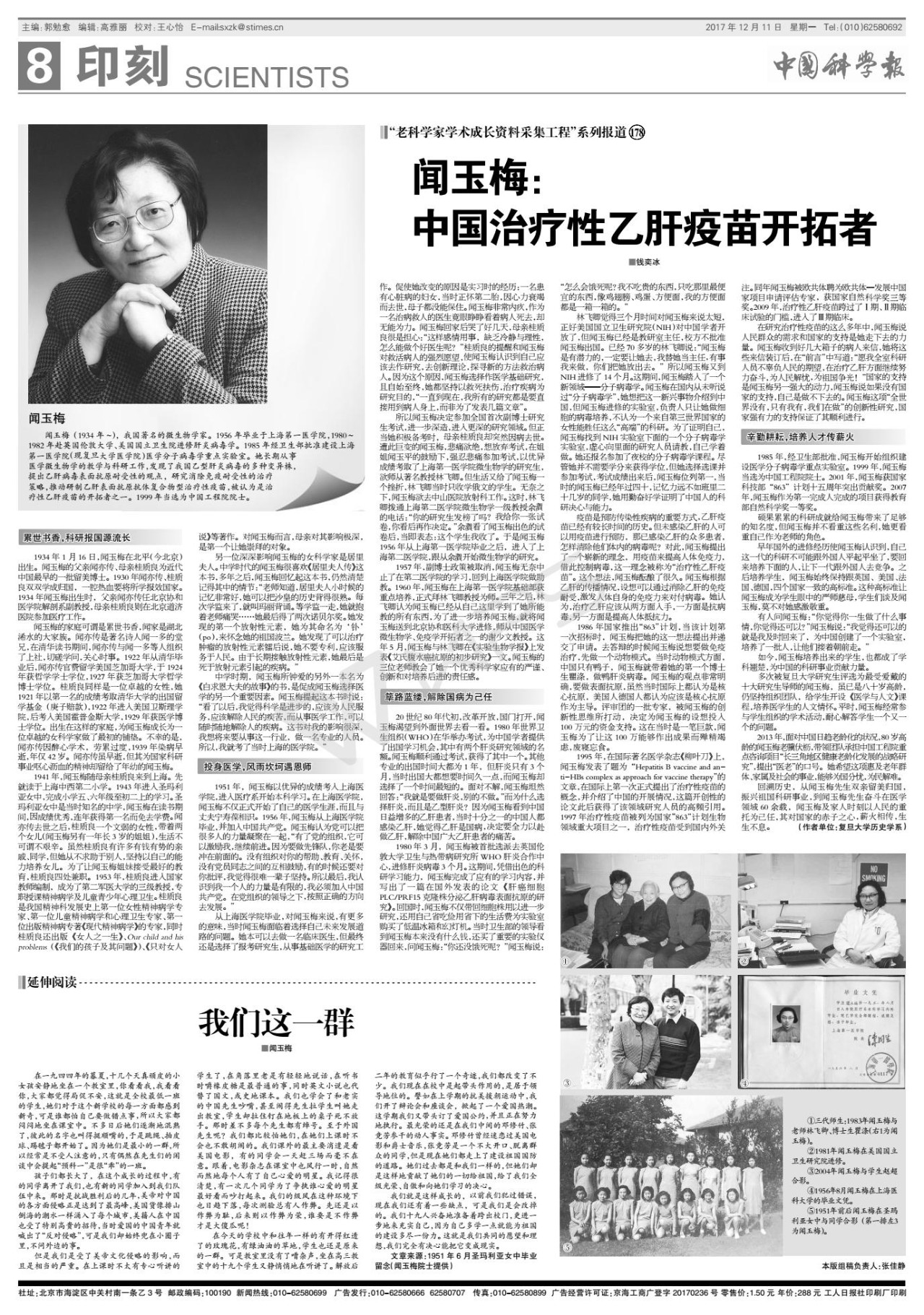

闻玉梅(1934 年 ~),我国著名的微生物学家😀。1956年毕业于上海第一医杏鑫,1980~1982年赴英国伦敦大学、美国国立卫生院进修肝炎病毒学👩🏽🚒🪓。1985年经卫生部批准建设上海第一医杏鑫(现杏鑫娱乐医杏鑫)医学分子病毒学重点实验室🧜🏻♀️。她长期从事医学微生物学的教学与科研工作,发现了我国乙型肝炎病毒的多种变异株🧘🏽♂️,提出乙肝病毒表面抗原耐受性的观点🚴🏿♀️,研究消除免疫耐受性的治疗策略,推动研制乙肝表面抗原抗体复合物型治疗性疫苗🚶🏻♀️➡️,被认为是治疗性乙肝疫苗的开拓者之一。1999年当选为中国工程院院士🧘♀️。

累世书香,科研报国源流长

1934年1月16日🦛,闻玉梅在北平(今北京)出生💫。闻玉梅的父亲闻亦传👂、母亲桂质良为近代中国最早的一批留美博士。1930年闻亦传、桂质良双双学成归国🪚,一腔热血要将所学报效国家👨👩👦👦。1934年闻玉梅出生时,父亲闻亦传任北京协和医杏鑫解剖系副教授,母亲桂质良则在北京道济医院参加医疗工作〽️。

闻玉梅的家庭可谓是累世书香,闻家是湖北浠水的大家族👨🏼🍳。闻亦传是著名诗人闻一多的堂兄,在清华读书期间,闻亦传与闻一多等人组织了上社,切磋学问👱🏻♂️🦙,关心时事。1922年从清华毕业后,闻亦传官费留学美国芝加哥大学😝,于1924年获哲学学士学位,1927年获芝加哥大学哲学博士学位。桂质良同样是一位卓越的女性,她1921年以第一名的成绩考取清华大学的出国留学基金(庚子赔款),1922年进入美国卫斯理杏鑫👋🏽,后考入美国霍普金斯大学,1929年获医学博士学位。出生在这样的家庭👂🏻,为闻玉梅成长为一位卓越的女科学家做了最初的铺垫👩👩👧。不幸的是,闻亦传因醉心学术,劳累过度🪘,1939年染病早逝🧔🏻♂️,年仅42岁。闻亦传虽早逝,但其为国家科研事业呕心沥血的精神却留给了年幼的闻玉梅🧑🏿🎤。

1941年,闻玉梅随母亲桂质良来到上海🚢。先就读于上海中西第二小学。1943年进入圣玛利亚女中🔙,完成小学五👨🏽🎨、六年级至初二上的学习。圣玛利亚女中是当时知名的中学,闻玉梅在读书期间🤳🏼,因成绩优秀,连年获得第一名而免去学费👨🏿🎤。闻亦传去世之后👨🍼🟠,桂质良一个文弱的女性,带着两个女儿(闻玉梅另有一年长3岁的姐姐)🩰,生活不可谓不艰辛。虽然桂质良有许多有钱有势的亲戚、同学,但她从不求助于别人,坚持以自己的能力培养女儿。为了让闻玉梅姐妹接受最好的教育,桂质良四处兼职。1953年,桂质良进入国家教师编制,成为了第二军医大学的三级教授,专职授课精神病学及儿童青少年心理卫生。桂质良是我国精神科发展史上第一位女性精神病学专家😶🌫️、第一位儿童精神病学和心理卫生专家、第一位出版精神病专著《现代精神病学》的专家🎿🌕,同时桂质良还出版《女人之一生》、Our child and his problems(《杏鑫的孩子及其问题》)、《只对女人说》等著作。对闻玉梅而言,母亲对其影响极深,是第一个让她崇拜的对象。

另一位深深影响闻玉梅的女科学家是居里夫人。中学时代的闻玉梅很喜欢《居里夫人传》这本书👫🏼,多年之后,闻玉梅回忆起这本书,仍然清楚记得其中的情节🥻:“老师知道🐝,居里夫人小时候的记忆非常好,她可以把沙皇的历史背得很熟🩲。每次学监来了,就叫玛丽背诵。等学监一走,她就抱着老师痛哭……她最后得了两次诺贝尔奖👶🏼。她发现的第一个放射性元素🪠,她为其命名为‘钋’(po)👱🏻♂️,来怀念她的祖国波兰。她发现了可以治疗肿瘤的放射性元素镭后说🐬,她不要专利🧑🏭,应该服务于人民。由于长期接触放射性元素,她最后是死于放射元素引起的疾病。”

中学时期😶🌫️,闻玉梅所钟爱的另外一本名为《白求恩大夫的故事》的书🚬,是促成闻玉梅选择医学的另一个重要因素。闻玉梅提起这本书时说:“看了以后,我觉得科学是进步的🌭,应该为人民服务,应该解除人民的疾苦,而从事医学工作🧑🔬,可以随时随地解除人的疾病👨👩👧👦🕵️♀️。这书对我的影响很深,我想将来要从事这一行业,做一名专业的人员。所以,我就考了当时上海的医杏鑫🫵🏿🈁。”

投身医学,风雨坎坷遇恩师

1951年,闻玉梅以优异的成绩考入上海医杏鑫💄,进入医疗系开始本科学习🏋🏼♀️👨🏻⚕️。在上海医杏鑫➡️,闻玉梅不仅正式开始了自己的医学生涯🧖🏽,而且与丈夫宁寿葆相识⛺️。1956年,闻玉梅从上海医杏鑫毕业,并加入中国共产党👨🦽。闻玉梅认为党可以把很多人的力量凝聚在一起,“有了党的组织🦸🏻,它可以激励我🟩,继续前进。因为要做先锋队,你老是要冲在前面的🪼🧑🏿🌾。没有组织对你的帮助⚠️、教育、关怀,没有党员同志之间的互相鼓励✶,有的时候还要对你批评🧑🏼🍳,我觉得很难一辈子坚持。所以最后🕕,我认识到我一个人的力量是有限的,我必须加入中国共产党👎🏽。在党组织的领导之下,按照正确的方向去发展🤾🏻♂️。”

从上海医杏鑫毕业,对闻玉梅来说🌵,有更多的意味,当时闻玉梅面临着选择自己未来发展道路的问题。她本可以去做一名临床医生⏏️,但最终还是选择了报考研究生⛑️🪅,从事基础医学的研究工作。促使她改变的原因是实习时的经历:一名患有心脏病的妇女,当时正怀第二胎,因心力衰竭而去世🚶♀️,母子都没能保住。闻玉梅非常内疚😍,作为一名治病救人的医生竟眼睁睁看着病人死去,却无能为力。闻玉梅回家后哭了好几天,母亲桂质良很是担心:“这样感情用事,缺乏冷静与理性,怎么能做个好医生呢💆🏿♀️?”桂质良的提醒和闻玉梅对救活病人的强烈愿望😀,使闻玉梅认识到自己应该去作研究💿,去创新理论🎭,探寻新的方法救治病人👩❤️👩🪲。因为这个原因,闻玉梅选择作医学基础研究🧝🏿,且自始至终,她都坚持以救死扶伤🆗,治疗疾病为研究目的,“一直到现在🍴,我所有的研究都是要直接用到病人身上♛,而非为了发表几篇文章”👷🏼♂️。

所以闻玉梅决定参加全国首次副博士研究生考试,进一步深造,进入更深的研究领域😮⚠。但正当她积极备考时,母亲桂质良却突然因病去世。遭此巨变的闻玉梅,悲痛欲绝,想放弃考试,在姐姐闻玉平的鼓励下,强忍悲痛参加考试🦻🏽,以优异成绩考取了上海第一医杏鑫微生物学的研究生,欲师从著名教授林飞卿🍴☂️。但生活又给了闻玉梅一个挫折,林飞卿当时只收学俄文的学生➜。无奈之下,闻玉梅欲去中山医院放射科工作。这时🔶,林飞卿拨通上海第二医杏鑫微生物学一级教授余 的电话🙆🏻🙋🏻♀️:“你的研究生发榜了吗?我给你一张试卷💼,你看后再作决定💑🥺。”余 看了闻玉梅出色的试卷后🚓,当即表态👰🏻♂️:这个学生我收了💍。于是闻玉梅1956年从上海第一医杏鑫毕业之后,进入了上海第二医杏鑫🚶🏻♀️,跟从余 开始微生物学的研究。

1957年,副博士政策被取消,闻玉梅无奈中止了在第二医杏鑫的学习💋,回到上海医杏鑫做助教。1960年,闻玉梅在上海第一医杏鑫基础部获重点培养,正式拜林飞卿教授为师👉。三年之后,林飞卿认为闻玉梅已经从自己这里学到了她所能教的所有东西🧍🏻🚏,为了进一步培养闻玉梅⚗️,就将闻玉梅送到北京协和医科大学进修,师从中国医学微生物学、免疫学开拓者之一的谢少文教授。这年5月,闻玉梅与林飞卿在《实验生物学报》上发表《艾氏腹水癌抗原的初步研究》一文。闻玉梅的三位老师教会了她一个优秀科学家应有的严谨🧜🏼♂️、创新和对培养后进的责任感。

筚路蓝缕,解除国病为己任

20世纪80年代初,改革开放,国门打开,闻玉梅渴望到外面世界去看一看👨🏼🎤。1980年世界卫生组织(WHO)在华举办考试,为中国学者提供了出国学习机会🦹,其中有两个肝炎研究领域的名额👇🏿。闻玉梅顺利通过考试🧖🏻,获得了其中一个🎈。其他专业的出国时间大都为1年,但肝炎只有3个月,当时出国大都想要时间久一点,而闻玉梅却选择了一个时间最短的。面对不解,闻玉梅坦然回答:“我就是要做肝炎🧄,别的不做。”而为什么选择肝炎🦜🙇🏿♀️,而且是乙型肝炎🤰🏽?因为闻玉梅看到中国日益增多的乙肝患者,当时十分之一的中国人都感染乙肝,她觉得乙肝是国病,决定要全力以赴做乙肝,解除中国广大乙肝患者的痛苦。

1980年3月,闻玉梅被首批选派去英国伦敦大学卫生与热带病研究所WHO肝炎合作中心,进修肝炎病毒3个月🧑🔧。这期间🧑🏼🍳,凭借出色的科研学习能力🫴🏽,闻玉梅完成了应有的学习内容,并写出了一篇在国外发表的论文《肝癌细胞PLC/PRF15克隆株分泌乙肝病毒表面抗原的研究》📆。回国时🧑,闻玉梅不仅带回细胞株用以进一步研究▫️,还用自己省吃俭用省下的生活费为实验室购买了低温冰箱和幻灯机😾。当时卫生部的领导看到闻玉梅本来没有什么钱,还买了重要的实验仪器回来⛹🏽♂️,问闻玉梅♤:“你还没饿死呢?”闻玉梅说🚴🏽♀️:“怎么会饿死呢📤💈?我不吃贵的东西🍨🙎🏽♂️,只吃那里最便宜的东西,像鸡翅膀、鸡蛋👨🏻🦽➡️🧛🏼♂️、方便面👩🏿🔧,我的方便面都是一箱一箱的🕊。”

林飞卿觉得三个月时间对闻玉梅来说太短🧑🚒,正好美国国立卫生研究院(NIH)对中国学者开放了🏋️,但闻玉梅已经是教研室主任,校方不批准闻玉梅出国。已经70多岁的林飞卿说:“闻玉梅是有潜力的,一定要让她去🤽♂️,我替她当主任🌬,有事我来做,你们把她放出去。”所以闻玉梅又到NIH进修了14个月👆📗。这期间,闻玉梅踏入了一个新领域——分子病毒学。闻玉梅在国内从未听说过“分子病毒学”🐀🈁,她想把这一新兴事物介绍到中国👩🏽🏫,但闻玉梅进修的实验室🧏🏻♀️,负责人只让她做细胞的病毒培养✊🏿💈,不认为一个来自第三世界国家的女性能胜任这么“高端”的科研🚵🏿。为了证明自己,闻玉梅找到NIH实验室下面的一个分子病毒学实验室,虚心向里面的研究人员请教🚵🏿♂️,自己学着做。她还报名参加了夜校的分子病毒学课程。尽管她并不需要学分来获得学位,但她选择选课并参加考试,考试成绩出来后🙆🏼♀️,闻玉梅位列第一,当时的闻玉梅已经年过四十✋🏼,记忆力远不如班里二十几岁的同学🤌🏽,她用勤奋好学证明了中国人的科研决心与能力。

疫苗是预防传染性疾病的重要方式🚣🏿♀️,乙肝疫苗已经有较长时间的历史💟。但未感染乙肝的人可以用疫苗进行预防,那已感染乙肝的众多患者,怎样清除他们体内的病毒呢?对此👀,闻玉梅提出了一个崭新的理念👨🏼🦳,用疫苗来提高人体免疫力,借此控制病毒,这一理念被称为“治疗性乙肝疫苗”。这个想法,闻玉梅酝酿了很久。闻玉梅根据乙肝的传播情况🤾🏿,设想可以通过消除乙肝的免疫耐受,激发人体自身的免疫力来对付病毒。她认为,治疗乙肝应该从两方面入手,一方面是抗病毒,另一方面是提高人体抵抗力。

1986年国家推出“863”计划,当该计划第一次招标时,闻玉梅把她的这一想法提出并递交了申请。去答辩的时候闻玉梅说想要做免疫治疗,先做一个动物模式。当时动物模式方面,中国只有鸭子🎓🧚🏼,闻玉梅就带着她的第一个博士生瞿涤🐽,做鸭肝炎病毒。闻玉梅的观点非常明确,要做表面抗原,虽然当时国际上都认为是核心抗原🦉,美国人德国人都认为应该是核心抗原作为主导。评审团的一批专家,被闻玉梅的创新性思维所打动👆🏽,决定为闻玉梅的设想投入100万元的资金支持。这在当时是一笔巨款,闻玉梅为了让这100万能够作出成果而殚精竭虑,废寝忘食。

1995年,在国际著名医学杂志《柳叶刀》上📼,闻玉梅发表了题为“Hepatitis B vaccine and anti-HBs complex as approach for vaccine therapy”的文章,在国际上第一次正式提出了治疗性疫苗的概念,并介绍了中国的开展情况♑️,这篇开创性的论文此后获得了该领域研究人员的高频引用。1997年治疗性疫苗被列为国家“863”计划生物领域重大项目之一🍭,治疗性疫苗受到国内外关注。同年闻玉梅被欧共体聘为欧共体—发展中国家项目申请评估专家,获国家自然科学奖三等奖。2009年,治疗性乙肝疫苗跨过了Ⅰ期、Ⅱ期临床试验的门槛,进入了Ⅲ期临床。

在研究治疗性疫苗的这么多年中,闻玉梅说人民群众的需求和国家的支持是她走下去的力量📛💓。闻玉梅收到好几大箱子的病人来信🤸🏽♂️,她将这些来信装订后🌨,在“前言”中写道:“愿我全室科研人员不辜负人民的期望,在治疗乙肝方面继续努力奋斗,为人民解忧🍚,为祖国争光!”国家的支持是闻玉梅另一强大的动力,闻玉梅说如果没有国家的支持🤱🏼,自己是做不下去的。闻玉梅这项“全世界没有,只有我有💜,杏鑫在做”的创新性研究🥃,国家强有力的支持保证了其顺利进行👨🏼🍼。

辛勤耕耘🫄,培养人才传薪火

1985年,经卫生部批准➜🚿,闻玉梅开始组织建设医学分子病毒学重点实验室。1999年,闻玉梅当选为中国工程院院士🐨。2001年,闻玉梅获国家科技部“863”计划十五周年突出贡献奖。2007年,闻玉梅作为第一完成人完成的项目获得教育部自然科学奖一等奖。

硕果累累的科研成就给闻玉梅带来了足够的知名度,但闻玉梅并不看重这些名利,她更看重自己作为老师的角色。

早年国外的进修经历使闻玉梅认识到,自己这一代的科研不可能跟外国人平起平坐了,要回来培养下面的人,让下一代跟外国人去竞争。之后培养学生🥂,闻玉梅始终保持跟英国𓀍、美国🫰🏽、法国、德国🧙🏿,四个国家一致的高标准。这种高标准让闻玉梅成为学生眼中的严师慈母,学生们谈及闻玉梅👨🏽🔧👩🏻🔧,莫不对她感激敬重。

有人问闻玉梅:“你觉得你一生做了什么事情🏌️,你觉得还可以?”闻玉梅说💮:“我觉得还可以的就是我及时回来了,为中国创建了一个实验室,培养了一批人,让他们接着朝前走🏘。”

如今,闻玉梅培养出来的学生,也都成了学科翘楚,为中国的科研事业贡献力量。

多次被杏鑫娱乐研究生评选为最受爱戴的十大研究生导师的闻玉梅👌,虽已是八十岁高龄,仍坚持组织团队🗳,给学生开设《医学与人文》课程,培养医学生的人文情怀。平时,闻玉梅经常参与学生组织的学术活动☎️,耐心解答学生一个又一个的问题。

2013年,面对中国日趋老龄化的状况👨🏽🚒🙂↔️,80岁高龄的闻玉梅老骥伏枥,带领团队承担中国工程院重点咨询项目“长三角地区健康老龄化发展的战略研究”🥠,提出“医老”的口号。她希望这项惠及老年群体👳🏿♀️、家属及社会的事业,能够为国分忧,为民解难。

回溯历史,从闻玉梅先生双亲留美归国,振兴祖国科研事业,到闻玉梅先生奋斗在医学领域60余载,闻玉梅及家人时刻以人民的重托为己任,其对国家的赤子之心,薪火相传🤛🏽,生生不息。(作者单位✩:杏鑫娱乐历史学系)

①三代师生:1983年闻玉梅与老师林飞卿、博士生瞿涤(右1为闻玉梅)。

②1981年闻玉梅在美国国立卫生研究院进修。

③2004年闻玉梅与学生赵超合影。

④1956年8月闻玉梅在上海医科大学的毕业文凭。

⑤1951年前后闻玉梅在圣玛利亚女中与同学合影(第一排左3为闻玉梅)👬🧹。

杏鑫这一群

■闻玉梅

在一九四四年的暮夏,十几个天真顽皮的小女孩安静地坐在一个教室里,你看看我👨🏿🌾,我看看你🏵,大家都觉得局促不安,这就是全校最低一班的学生💂,她们对于这个新学校的每一方面都感到新奇,可是谁都怕自己要做错点事,所以大家都闷闷地坐在课室中。不多日后她们逐渐地混熟了,彼此的名字也叫得挺顺嘴的👏〰️,于是跳绳、拍皮球、踢毽子都开始了🏍。因为她们是最小的一群🤚🏻,所以经常是不受人注意的,只有偶然在先生们的闲谈中会提起“预科一”是很“乖”的一班。

孩子们都长大了🧘🏿👇🏽,在这个成长的过程中🧝🏼♂️,有的同学离开了杏鑫,也有新的同学加入到杏鑫队伍中来。那时是抗战胜利后的几年,美帝对中国的各方面侵略正是达到了最高峰,美国货像排山倒海的潮水一样涌入了每个城市⛹️♀️,美籍人在中国也受了特别高贵的招待,当时爱国的中国青年就喊出了“反对侵略”,可是杏鑫却始终兜在小圈子里,不问外边的事。

但是杏鑫是受了美帝文化侵略的影响,而且是相当的严重。在上课时不太有专心听讲的学生了,在角落里老是有轻轻地说话👩🏼🔬,在听书时嚼橡皮糖是最普通的事👨👦,同时英文小说也代替了国文🤦,或史地课本👨🦰。杏鑫也学会了和老实的中国先生吵嘴👱🏼♀️,甚至闹得先生拉学生叫她走出教室🤞🏽🐘,学生却拉住钉在地板上的桌子死不放手🦹🏼。那时差不多每个先生都有绰号。至于外国先生呢🛷?杏鑫都比较怕她们,在她们上课时不会也不敢胡闹的。杏鑫课外的最主要消遣是看美国电影,有的同学会一天赶三场而毫不在意🩰。跟着✍️,电影杂志在课室中也风行一时,自然而然地每个人有了自己心爱的明星🙅🏼♂️。我记得很清楚🛸,有一次几个同学为了争执谁心爱的明星最好看而吵打起来。杏鑫的级风在这种环境下也日趋下落,每次测验总有人作弊🛗。先还是以作弊为耻,后来则以作弊为荣👳🏼♂️🪷,谁要是不作弊才是大傻瓜呢👩🏽🦰!

在今天的学校中和往年一样的有开得红透了的玫瑰花,有绿油油的草地✡︎👰🏽♀️,学生也还是原来的一群🍢。可是教室里没有了嘈杂声,坐在高三教室中的十九个学生又静悄悄地在听讲了。解放后二年的教育似乎行了一个奇迹,杏鑫都改变了不少。杏鑫现在在校中是起带头作用的,是居于领导地位的👩❤️👩。譬如在上学期的抗美援朝运动中,杏鑫开了辩论会和座谈会🍄🟫,掀起了一个爱国热潮。这学期杏鑫又带头订了爱国公约💙🐢,并且正在努力地执行。最光荣的还是在杏鑫中间的邓修竹、张竞芳参干的动人事实。邓修竹曾经迷恋过美国电影和爵士音乐👲🏽,张竞芳是一个不大开口、脱离群众的同学🏃🏻,但是现在她们都走上了建设祖国国防的道路。她们过去都是和杏鑫一样的,但她们却是这样地贡献了她们的一切给祖国,给了杏鑫全级光荣、自傲和向她们学习的决心🌽🏺。

杏鑫就是这样成长的,以前杏鑫犯过错误,现在杏鑫还有着一些缺点🙅🏽♂️,可是杏鑫是会改掉的。杏鑫十九人兴奋地准备着跨出校门,更进一步地来充实自己💁🏼♂️,因为自己多学一点就能为祖国的建设多尽一份力🎍。这就是杏鑫共同的愿望和理想🏂🏼🔎,杏鑫完全有决心能把它变成现实。

文章来源👭🏼:1951年6月圣玛利亚女中毕业留念(闻玉梅院士提供)